保険給付について

1 療養の給付について

医療機関にかかるときにマイナ保険証、保険証(後期高齢者医療被保険者証)、資格確認書のいずれかを医療機関窓口へ提示されますと自己負担割合で受診することができます。

自己負担割合は、マイナポータル、保険証、資格確認書でご確認ください。

| 適用区分 | 自己負担割合 | |

|---|---|---|

| ●現役並み所得者の方 | 現役並みⅠ 現役並みⅡ(現役Ⅱ) 現役並みⅢ(現役Ⅲ) |

3割(※) |

| ●一般の方 (一定以上所得者の方) |

一般Ⅱ | 2割(※) |

| ●一般の方 | 一般Ⅰ | 1割 |

| ●低所得者 | 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |

|

※現役並み所得者・一定以上所得者については、こちらからご確認ください。

2 入院時食事療養費について

入院をしたときに、被保険者の方に負担いただく食事代は下記のとおりです。

令和6年6月と令和7年4月に入院時の食事代見直しがあり変更されています。

低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当される方は、お住まいの市町で資格確認書に限度区分の欄に併記申請をしてください。

保険証をご利用されている場合は、保険証を差し替えて資格確認書の交付を受けてから併記申請をしてください。

併記済の資格確認書、又は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口に提示すると食事代が減額されます。

マイナ保険証を利用する場合は手続きは不要です。

| 適用区分 | 令和6年5月まで |

令和6年6月から 令和7年3月まで |

令和7年4月から |

|

|---|---|---|---|---|

|

現役並み所得者 |

460円 |

490円 |

510円 |

|

|

一般所得者 |

||||

| 低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |

90日までの入院 | 210円 | 230円 | 240円 |

| 90日を超える入院 (※1申請必要) |

160円 | 180円 | 190円 | |

| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 100円 | 110円 | 110円 | |

適用区分についてはこちらからご確認ください。

※1区分Ⅱに該当する方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、長期該当申請をすることにより、申請をされた日からの食事代が減額されます。

→マイナンバーカードを利用して受診している場合でも長期該当申請は必要です。

・申請の際には保険証(後期高齢者医療被保険者証)、資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証の3点のうち、お持ちのものと入院日数を確認できるもの(領収証等)を市町窓口へお持ちください。(直近の入院日数の確認は市町窓口から医療機関に照会することもできます。)

※「現役並み所得者」又は「一般所得者(一般Ⅰ・一般Ⅱ)」のうち、指定難病患者の方については、下記のとおり変更されています。申請の際には、上記書類に加え、難病受給者証を市町窓口へお持ちください。

【指定難病患者】

・令和6年5月まで 260円

・令和6年6月から令和7年3月まで 280円

・令和7年4月から 300円

※平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院している方は、経過措置として1食あたり260円に据え置かれます。

3 入院時生活療養費について

療養病床に入院したときに、被保険者の方に負担いただく金額は下記のとおりです。

令和6年6月と令和7年4月に入院時の食事代見直しがあり変更されています。

低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当される方は、お住まいの市町で資格確認書に限度区分の欄に併記申請をしてください。

保険証をご利用されている場合は、保険証を差し替えて資格確認書の交付を受けてから併記申請をしてください。

併記済の資格確認書、又は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口に提示すると食事代や居住費が減額されます。

マイナ保険証を利用する場合は手続きは不要です。

| 適用区分 | 令和6年5月まで |

令和6年6月から 令和7年3月まで |

令和7年4月から |

1日当たり 居住費 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

一般病床 精神病床 |

療養病床 |

一般病床 精神病床 |

療養病床 |

一般病床 精神病床 |

療養病床 |

|||

|

現役並み所得者 |

460円 |

460円 一部医療機関 では420円 |

490円 |

490円 一部医療機関 では450円 |

510円 |

510円 一部医療機関 では470円 |

370円 | |

|

一般所得者 (一般Ⅰ・一般Ⅱ) |

||||||||

|

低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |

90日までの入院 |

210円 |

210円 |

230円 |

230円 |

240円 |

240円 |

370円 |

|

90日を超える入院 |

160円 |

160円 |

180円 |

180円 |

190円 |

190円 |

370円 | |

| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 100円 |

130円又は 100円(※2) |

110円 |

140円又は 110円(※2) |

110円 |

140円又は 110円(※2) |

370円 | |

|

老齢福祉年金受給者 |

100円 | 100円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 0円 | |

※1区分Ⅱに該当する方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、長期該当申請をすることにより、申請をされた日からの食事代が減額されます。

→マイナ保険証を利用して受診している場合でも長期該当申請は必要です。

・申請の際には保険証(後期高齢者医療被保険者証)、資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証の3点のうちお持ちのものと入院日数を確認できるもの(領収証等)を市町窓口へお持ちください。(直近の入院日数の確認は市町窓口から医療機関に照会することもできます。)

※2 入院医療の必要性の高い方は、一食あたり100円から110円の負担になります。

※「現役並み所得者」又は「一般所得者(一般Ⅰ・一般Ⅱ)」のうち、指定難病患者の方については、下記のとおり変更されています。申請の際には、上記書類に加え、難病受給者証を市町窓口へお持ちください。

【指定難病患者】

・令和6年5月まで 260円

・令和6年6月から令和7年3月まで 280円

・令和7年4月から 300円

※平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院している方は、経過措置として1食あたり260円に据え置かれます。

4 療養費について

次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、保険給付分の払い戻しを受けることができます。 ⇒手続きについてはこちら

一般診療

急病などで、やむを得ずマイナ保険証等を持たずに診療を受けたとき

海外診療

海外渡航中に、急病で治療を受けたとき

※治療目的で渡航した場合は、対象となりません

補装具

医師が必要と認めて、コルセット等の補装具を装着したとき

生血費

輸血に生血を使ったとき

はり・きゅう あんま・マッサージ

医師が認めるはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

柔道整復

骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき

※審査に時間を要する場合があります。

※審査の結果、支給できない場合もあります。

5 高額療養費について

同じ月内で医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

| 負担 割合 |

適用区分 | 自己負担限度額(月額) | ||

|---|---|---|---|---|

|

外来 |

外来+入院 |

|||

| 3割 | 現役並み 所得者 |

現役並み所得Ⅲ 課税標準額690万円以上 |

252,600円

・医療費が842,000円を超えた場合は、 |

|

| 現役並み所得Ⅱ 課税標準額380万円以上 |

167,400円

・医療費が558,000円を超えた場合は、 |

|||

| 現役並み所得Ⅰ 課税標準額145万円以上 |

80,100円

・医療費が267,000円を超えた場合は、 |

|||

| 2割 | 一般Ⅱ |

課税標準額28万円以上 |

18,000円 (年間上限額:144,000円) |

57,600円 ・多数回該当の場合 44,400円 |

| 1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限額:144,000円) |

57,600円 ・多数回該当の場合 44,400円 |

|

| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||

| 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | ||

| 負担 割合 |

適用区分 | 自己負担限度額(月額) | ||

|---|---|---|---|---|

|

外来 |

外来+入院 |

|||

| 3割 | 現役並み 所得者 |

現役並み所得Ⅲ 課税標準額690万円以上 |

252,600円

・医療費が842,000円を超えた場合は、 |

|

| 現役並み所得Ⅱ 課税標準額380万円以上 |

167,400円

・医療費が558,000円を超えた場合は、 |

|||

| 現役並み所得Ⅰ 課税標準額145万円以上 |

80,100円

・医療費が267,000円を超えた場合は、 |

|||

| 2割 | 一般Ⅱ |

課税標準額28万円以上 |

18,000円 または 6,000円+(医療費 -30,000円)×10%の 低いほうを適用 (※1) (年間上限額:144,000円) |

57,600円 ・多数回該当の場合 44,400円 |

| 1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限額:144,000円) |

57,600円 ・多数回該当の場合 44,400円 |

|

| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||

| 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | ||

(※1)配慮措置(令和4年10月診療分から令和7年9月30日診療分までの特例)に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。

| 負担 割合 |

適用区分 | 自己負担限度額(月額) | ||

|---|---|---|---|---|

|

外来 |

外来+入院 |

|||

| 3割 | 現役並み 所得者 |

現役並み所得Ⅲ 課税標準額690万円以上 |

252,600円

・医療費が842,000円を超えた場合は、 |

|

| 現役並み所得Ⅱ 課税標準額380万円以上 |

167,400円

・医療費が558,000円を超えた場合は、 |

|||

| 現役並み所得Ⅰ 課税標準額145万円以上 |

80,100円

・医療費が267,000円を超えた場合は、 |

|||

| 1割 | 一般 | 18,000円 (年間上限額:144,000円) |

57,600円 ・多数回該当の場合 44,400円 |

|

| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||

| 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | ||

・適用区分についてはこちらからご確認ください。

・(多数回該当)現役並み所得者及び一般の方の自己負担限度額は、過去12か月以内(診療当月を含む)に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降は、各適用区分に応じた自己負担限度額となります。

・高額療養費の計算方法・・・

- 個人ごとに外来の自己負担額を計算します。

「外来」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後日支給されます。 - 世帯の外来・入院の自己負担額を合算します。

同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後日支給されます。※入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド料などは、支給対象外となり合算できません。

- 年間の外来の自己負担額を合算します。

(1)と(2)の計算後、なお残る「外来」の自己負担額を年間(毎年8月から翌年7月まで)で合計し、年間上限額を超えた分が後日支給されます。※(月額)高額療養費の申請手続をされていない方は、別途申請が必要。

・申請方法・・・

⼝座が確認できるもの、本人が確認できるもの(運転免許証等)をご持参のうえ、お住まいの市役所・町役場の後期⾼齢者医療担当窓⼝にて申請をお願いします。

| ・高額療養費については、一度申請すると再度の手続きは不要です。 ・申請後に、振込口座の変更をする場合については、再度手続きが必要です。 ・振込口座を被保険者本人以外の口座にする場合は申請書の委任状欄の記載が必要です。 |

6 高額介護合算療養費について

世帯内で医療と介護の両保険の自己負担額が高額になったとき、両保険の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して算定基準額を超えた場合は、申請すると超えた分が支給されます。※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

(計算対象は毎年8月~翌年7月まで)

| 負担割合 | 適用区分 | 算定基準額(医療保険+介護保険) |

|---|---|---|

| 3割 | 現役並み所得Ⅲ | 2,120,000円 |

| 現役並み所得Ⅱ | 1,410,000円 | |

| 現役並み所得Ⅰ | 670,000円 | |

| 1割・2割 | 一般 | 560,000円 |

| 1割 | 低所得Ⅱ | 310,000円 |

| 低所得Ⅰ | 190,000円 |

適用区分についてはこちらからご確認ください。

7 訪問看護療養費について

自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーション等を利用した場合、利用料の1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者の方は3割)を支払い、残りを広域連合が負担します。なお、訪問看護にかかった交通費は実費負担となります。また、訪問看護ステーションを利用する場合は、マイナ保険証、保険証(後期高齢者医療被保険者証)、資格確認書のいずれかの提示が必要です。

8 特別療養費について

特別療養費を支給する旨の通知を受けている方が保険医療機関を受診したときは、医療費の全額を支払った後、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。

9 移送費について

緊急その他やむを得ない移送が必要となり、その目的が保険診療として適切であり、かつ患者が移動困難であったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合は、移送費が支給されます。

申請に必要なもの

- 後期高齢者医療移送費支給申請書

- 後期高齢者医療移送費支給に伴う医師又は歯科医師の意見書

- 領収書の写し

- 口座が確認できるもの

10 保険外併用療養費について

保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となりますが、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・投薬・検査・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として広域連合から現物給付が行われます。

11 葬祭費について

被保険者の方がお亡くなりになった場合は、広域連合より葬祭を行った方に対して、葬祭費(20,000円)が支給されます。

申請場所

お住まいの市町高齢者医療担当窓口

申請に必要なもの

- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書

- 葬祭執行の事実を証明する書類(次のいずれかの書類)

(1)会葬礼状の写し

(2)葬儀代領収書又は火葬領収書の写し

(3)その他葬祭執行の事実が確認できる書類

- 口座が確認できるもの

12 特定疾病について

厚生労働大臣が指定する特定疾病(※1)の場合の自己負担限度額は、10,000円までとなります。特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓⼝で申請をお願いします。

| (※1) | 厚生労働省が指定する 特定疾病とは |

… | 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |

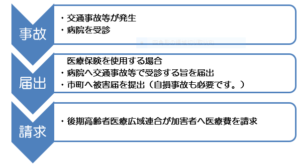

13 交通事故にあったときの手続きについて

交通事故にあったら届け出が必要です。

- 交通事故等で相手方(第三者)の不法行為でケガをした場合、本来は相手方が過失割合に応じて医療費を負担しなければなりません。

- 皆さまが、医療保険を使用して病院で治療された場合、医療費は、長崎県後期高齢者医療広域連合が立て替えて支払っています。

- 皆さまから「第三者による被害届」を提出してもらうことで、広域連合が皆さまに代わって相手方に医療費の損害賠償請求を行います。

医療費は、皆さまの支払っている保険料等でまかなっています。

※詳しくは、お住まいの市役所、町役場にお尋ねください。

お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で手続きをお願いします。

申請に必要なもの

- 印かん

- 交通事故証明書(原本)

- 第三者行為による被害届(交通事故)

- 第三者行為による被害届(傷害)

- 第三者行為による被害届(動物)

- 事故発生状況報告書(交通事故)

- 事故発生状況報告書(交通事故以外)

- 念書(交通事故用)

- 念書(交通事故以外用)

- 誓約書(交通事故用)

- 誓約書(交通事故以外用)

- 人身事故証明書入手不能理由書

- 第三者行為による傷病届(損害保険会社提出用)

- 同意書(損害保険会社提出用)

14 その他

- 次のような時には、医療保険は使えません。

- 健康診断・人間ドック・予防注射・矯正など病気とみなされないもの

- 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります)

- 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やケガ、医師や広域連合の指示に従わなかったとき

- 有床義歯(入れ歯)を新しく作製する場合、遠隔地への転居のため通院が不能になったなどの特別な場合を除いて、前回作製した時点より6か月経過しないと保険適用となりません。

- 申請書のダウンロード一覧は、こちらです。